En bref :

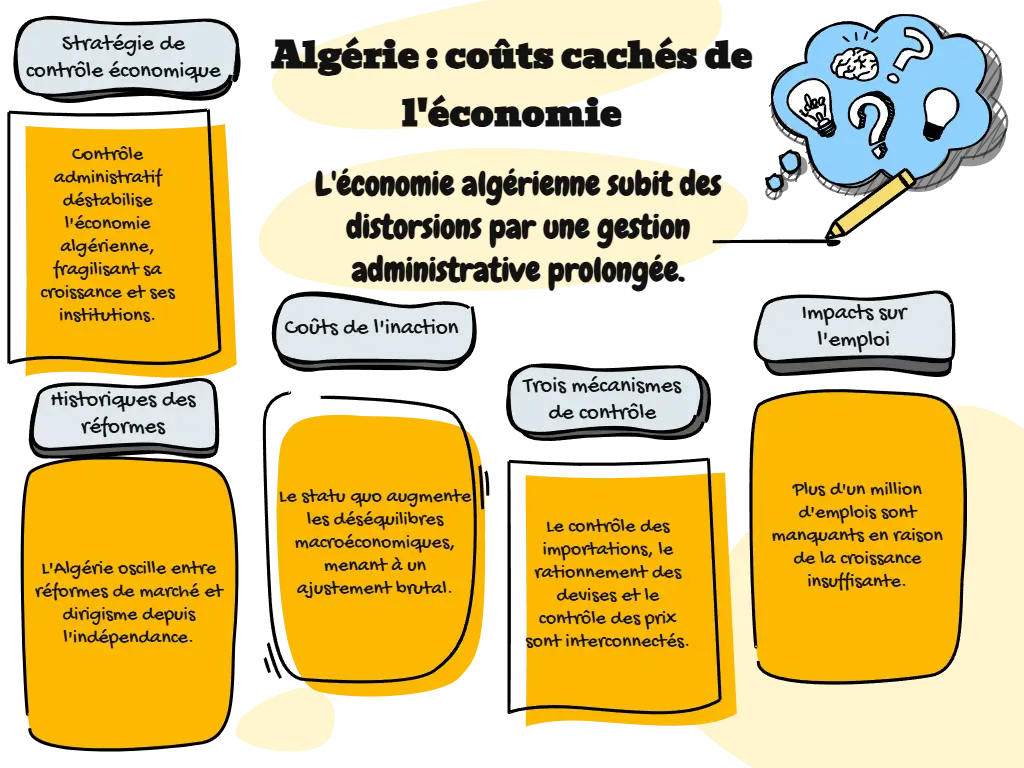

Depuis l’indépendance, l’Algérie oscille entre réformes de marché et gestion étatique. Aujourd’hui, le recours massif aux contrôles administratifs , restrictions aux importations, rationnement des devises, prix encadrés — révèle un modèle économique à bout de souffle. Cette analyse décrypte les mécanismes d’une stratégie qui, sous couvert de stabilité, accumule des déséquilibres dont le coût ne cesse de croître.

Cet article est également disponible en vidéo

Voir la synthèse en 5 minutes ↓

Ce qu’il faut retenir

Au cours de la dernière décennie, l’Algérie a multiplié les instruments administratifs pour absorber les chocs externes et contenir les déséquilibres internes. Restrictions aux importations, rationnement des devises, contrôle des prix : ces mesures, présentées comme transitoires, traduisent en réalité un glissement profond vers une gestion dirigiste de l’économie.

Cette stratégie produit une stabilité de façade. En coulisses, elle génère des coûts économiques, sociaux et institutionnels considérables, souvent sous-estimés. Surtout, elle rend l’ajustement futur plus brutal et plus douloureux. Reporter les réformes ne fait qu’aggraver les dégâts structurels.

L’histoire algérienne offre pourtant une leçon claire. Entre 1962 et 1993, le pays a expérimenté un modèle de planification centrale qui, malgré des progrès initiaux, a engendré des distorsions profondes. Le choc pétrolier de 1986 a révélé brutalement ces fragilités, conduisant à la crise de 1994 et au recours forcé à l’assistance internationale. L’enseignement est sans appel : la gestion administrative ne supprime pas les contraintes économiques, elle les reporte, en accroissant leur coût final.

À l’issue des réformes des années 1990, l’Algérie disposait d’une fenêtre d’opportunité exceptionnelle. L’abondance des ressources pétrolières aurait permis d’engager une seconde génération de réformes centrée sur la gouvernance, la concurrence et la diversification. Cette dynamique s’est rapidement essoufflée. Le processus réformateur a été mis en pause, puis démantelé, tandis que les instruments administratifs regagnaient en importance.

Trois piliers, une même logique de contrôle

Le dispositif actuel repose sur trois mécanismes interdépendants :

La ré-administration du commerce extérieur. Licences, quotas et interdictions ciblées compriment la demande sans renforcer la compétitivité. Résultat : pénuries, désorganisation des chaînes de production, affaiblissement de l’investissement.

Le rationnement des devises. L’allocation bureaucratique neutralise le taux de change comme variable d’ajustement. En 2025, l’écart entre taux officiel (≈ 151 DZD/EUR) et taux parallèle (≈ 280 DZD/EUR) dépasse 100 %. Cette prime alimente surfacturation, arbitrage réglementaire et fuite des capitaux.

Le contrôle des prix et les subventions généralisées. En masquant les tensions inflationnistes, ces mécanismes créent des passifs budgétaires implicites et découragent l’investissement productif.

Face aux crises successives : contre-chocs pétroliers de 1986, 2014 et 2020, pandémie, guerre en Ukraine ; les autorités ont systématiquement privilégié des réponses administratives. À chaque épisode, les réserves ont été mobilisées, les distorsions aggravées, l’ajustement repoussé. La stabilité apparente dissimule une accumulation de déséquilibres latents.

Horizon 2026-2030 : le prix du statu quo

Le maintien du statu quo comporte des coûts élevés qui s’ajouteront à ceux déjà accumulés. Sur le plan macroéconomique : croissance faible et volatile, inflation persistante, probabilité croissante d’un ajustement brutal. Sur le plan social : l’inflation agit comme un impôt régressif, les subventions généralisées échouent à protéger durablement les plus vulnérables. Sur le plan institutionnel : la crédibilité des politiques publiques s’érode, l’espace de décision se rétrécit.

Pourtant, des marges de manœuvre subsistent. Un ajustement piloté reste possible tant que les réserves ne sont pas épuisées. Il suppose un réalignement progressif du taux de change, un réancrage budgétaire fondé sur la maîtrise des dépenses et la réforme des subventions, ainsi que la restauration de l’indépendance de la politique monétaire.

Le véritable arbitrage n’oppose pas réforme et stabilité, mais ajustement piloté et ajustement subi. L’ajustement est inévitable ; seule sa modalité peut encore être choisie. Agir tôt permet de maîtriser le rythme, de protéger les plus vulnérables et de préserver la souveraineté de décision. Agir trop tard expose à une correction brutale, imposée par la contrainte.

Le réflexe du contrôle : pourquoi l’Algérie privilégie la gestion administrative

Au cours de la dernière décennie, l’Algérie a privilégié de manière récurrente les contrôles administratifs pour contenir les pressions issues des chocs externes et des déséquilibres internes. Restrictions aux importations, rationnement des devises, encadrement des prix : ces instruments, présentés comme des boucliers temporaires, relèvent d’un mode de gestion dirigiste dont les limites sont historiquement établies.

Entre 1962 et 1993, l’Algérie a expérimenté un modèle de planification centralisée et de substitution aux importations. Ce modèle s’est essoufflé au début des années 1990, débouchant sur une crise de la balance des paiements, une crise de la dette extérieure et des ruptures d’approvisionnement. Le pays a alors engagé une restructuration profonde avec l’appui du FMI et de la Banque mondiale entre 1994 et 1998 — un soutien difficile à mobiliser en raison de l’opposition de certains grands pays.

Ces réformes ont permis de stabiliser l’économie et de flexibiliser son fonctionnement, créant les conditions d’une reprise. Toutefois, le processus de transition est resté inachevé. Au début des années 2000, une pause réformatrice, puis un démantèlement progressif de plusieurs mesures phares — remise en place des subventions et de toutes les restrictions commerciales — ont été facilités par une rente exceptionnelle.

La grande crise financière de 2008, le contre-choc pétrolier de 2014 et l’absence de stratégie des autorités ont érodé les marges de manœuvre du pays. Deux vulnérabilités majeures ont réémergé :

La distorsion des prix et l’aveuglement décisionnel. En gelant certains prix et en rationnant les quantités plutôt qu’en ajustant les prix macroéconomiques (taux de change, taux d’intérêt, prix relatifs), l’État neutralise des signaux essentiels. Les déséquilibres se traduisent par des pénuries, une allocation inefficiente des ressources et l’expansion d’un marché informel difficilement maîtrisable.

Le report de l’ajustement et l’érosion de la souveraineté. En mobilisant les réserves de change et le financement monétaire comme amortisseurs, sans restauration durable de la compétitivité, l’économie s’expose à un ajustement ultérieur plus violent. Refuser un ajustement piloté aujourd’hui, c’est accroître la probabilité d’un ajustement subi demain.

L’argument central de cette analyse est que l’Algérie est piégée dans un équilibre de distorsion. Loin d’isoler l’économie des chocs, la gestion administrative fragilise la crédibilité des institutions et accentue l’écart entre la réalité administrative et la réalité économique. Le pays a désormais le choix entre un ajustement auto-piloté ou un ajustement subi dans un contexte de perte de souveraineté.

Ajustement par les prix ou par les quantités : deux modèles, deux destins

Les déséquilibres macroéconomiques imposent un choix stratégique entre deux approches fondamentalement différentes.

L’ajustement par les prix : la voie efficiente

Cette approche mobilise de manière cohérente la politique budgétaire, monétaire et de change pour rétablir des signaux crédibles, réaligner les incitations et restaurer la compétitivité. Dans une économie mondialisée, elle s’est imposée comme la norme car elle limite les distorsions et permet un ajustement durable.

L’ajustement par les quantités : la voie défensive

Fondé sur le rationnement administratif, cet ajustement peut ralentir temporairement l’érosion des réserves en comprimant la demande. Mais il ne traite ni les déséquilibres sous-jacents ni les rigidités structurelles. Lorsqu’il se substitue aux réformes, il distord les prix relatifs, désorganise l’allocation des ressources et favorise la recherche de rente.

Au-delà des instruments, l’enjeu est institutionnel. L’ajustement par les quantités entretient une confusion entre État régulateur (qui fixe les règles, stabilise et arbitre) et État gestionnaire (qui administre les choix microéconomiques). Cette confusion finit par réduire l’efficacité, affaiblir les institutions et aggraver les déséquilibres.

1962-2025 : soixante ans de gestion administrée en quatre actes

L’histoire économique de l’Algérie depuis l’indépendance est marquée par une tension permanente entre logique administrative et rationalité économique. Si le rôle central de l’État a d’abord été conçu comme un levier de rattrapage et de souveraineté, il s’est progressivement transformé en facteur de déséquilibres, de rigidités et de vulnérabilité externe.

1962-1993 : du dirigisme développeur à la crise systémique

Dans une volonté de rupture avec l’économie coloniale, l’Algérie adopte dès l’indépendance une stratégie de développement volontariste fondée sur la planification, l’industrialisation par substitution aux importations et un rôle central de l’État. Cette stratégie se déploie à travers des plans successifs — plan triennal (1967-1969), plans quadriennaux des années 1970 — qui constituent le cœur du modèle.

Inspirée par le concept des « industries industrialisantes », cette approche repose sur la création massive d’entreprises publiques, financées par la rente pétrolière et l’endettement extérieur. Avec un ratio investissement/PIB avoisinant 45 % à la fin des années 1970, le modèle permet des avancées indéniables : constitution d’un appareil industriel, croissance moyenne proche de 6 %, amélioration des indicateurs sociaux.

Toutefois, ces performances reposent sur une mobilisation extensive des ressources plutôt que sur des gains de productivité. Le modèle se construit sur une mise à l’écart délibérée des repères macroéconomiques : prix administrés, taux d’intérêt réels négatifs, surévaluation chronique du dinar, financement bancaire quasi automatique. Dès les années 1980, l’essoufflement devient manifeste : productivité médiocre, sous-utilisation des capacités, stagnation agricole, dépendance alimentaire accrue, faible création d’emplois.

1986 : le choc pétrolier révélateur

Les prix du pétrole passent brutalement de 27 à environ 10 dollars le baril. Cette baisse résulte de l’effondrement de la discipline au sein de l’OPEP, du changement de stratégie de l’Arabie saoudite et d’un excès structurel d’offre.

Pour l’Algérie, ce choc se traduit par une chute de 38 % des recettes d’exportation. Il révèle des déséquilibres déjà profonds : forte expansion monétaire, subventions massives, déficit budgétaire élevé, dette extérieure insoutenable, surévaluation du taux de change réel, effondrement des réserves à 1,7 milliard de dollars, marché parallèle en pleine expansion.

Une gestion du choc marquée par l’attentisme

Entre 1986 et 1988, la réponse initiale repose principalement sur l’endettement extérieur — environ 3,4 milliards de dollars supplémentaires — et sur de fortes restrictions aux importations, qui chutent de 43 % en termes réels. Ces mesures désorganisent l’appareil productif public, privent les entreprises d’intrants essentiels et favorisent l’expansion du marché parallèle des changes.

Entre 1989 et 1991, face à l’aggravation des déséquilibres, les autorités engagent tardivement deux plans d’ajustement. Le second, soutenu par un accord de confirmation avec le FMI, combine une gestion stricte de la demande et une forte dévaluation du dinar. Toutefois, ces mesures restent insuffisantes : refus de rééchelonner une dette devenue insoutenable, absence de financements complémentaires, manque d’appropriation politique et sociale des réformes.

Entre 1992 et 1993, dans un contexte de dégradation sécuritaire, l’Algérie intensifie son recours à l’endettement extérieur. Le déficit budgétaire se creuse, largement financé par la monétisation. Les réserves tombent à 1,5 milliard de dollars. L’investissement s’effondre, les pénuries se généralisent, l’inflation dépasse 20 %, le chômage atteint près de 24 %.

La gestion du choc est marquée par l’attentisme. Entre 1986 et 1988, la réponse repose principalement sur l’endettement extérieur (environ 3,4 milliards de dollars supplémentaires) et sur de fortes restrictions aux importations, qui chutent de 43 % en termes réels. Ces mesures désorganisent l’appareil productif et favorisent l’expansion du marché parallèle des changes.

À la veille de 1994, l’Algérie est en situation de cessation de paiements, confrontée à une perte de confiance généralisée et à une crise d’une ampleur sans précédent.

1994-1998 : la rupture réformatrice

Face à l’impasse, l’Algérie engage un programme de stabilisation et de réformes structurelles soutenu par le FMI et les bailleurs internationaux. Cette séquence marque une rupture nette avec la gestion administrative des décennies précédentes.

Les réformes portent sur la discipline budgétaire, la lutte contre l’inflation, la dévaluation et la flexibilisation du régime de change, la libéralisation commerciale, la restructuration du secteur bancaire et des entreprises publiques. Le rééchelonnement massif de la dette extérieure via les Clubs de Paris et de Londres constitue un pilier central du succès.

À la fin des années 1990, les résultats sont probants : croissance positive, inflation maîtrisée, déficits réduits, rééquilibrage externe, reconstitution des réserves. L’Algérie dispose d’une base macroéconomique assainie, ouvrant la voie à des réformes de « seconde génération ».

2000-2019 : pause réformatrice et retour au dirigisme rentier

À partir de 2001, dans un contexte international marqué par le début d’un super-cycle des matières premières, les autorités opèrent un revirement stratégique majeur. Plutôt que d’approfondir les réformes, elles choisissent de les mettre en pause puis de les démanteler progressivement.

Un mix macroéconomique procyclique et redistributif

Entre 2000 et 2019, près de 883 milliards de dollars de recettes pétrolières sont mobilisés, principalement pour financer la consommation et une expansion massive de la dépense publique. La politique budgétaire devient procyclique : subventions généralisées, hausse des salaires publics, transferts sociaux, programmes d’investissement peu sélectifs.

Malgré l’ampleur de cette manne, le déficit budgétaire hors hydrocarbures demeure structurellement élevé, traduisant une trajectoire de dépenses insoutenable. La règle budgétaire introduite au début des années 2000, fondée sur un prix de référence prudent du pétrole, est progressivement vidée de sa substance par le recours extrabudgétaire au Fonds de régulation des recettes (FRR), transformé en instrument de gestion politique de la rente plutôt qu’en mécanisme de stabilisation.

La politique monétaire reste longtemps passive dans un contexte de surliquidité bancaire, se limitant à des opérations de stérilisation sans véritable pilotage des taux d’intérêt ni du crédit. La croissance monétaire, largement supérieure à la croissance réelle, n’est pas orientée vers des secteurs productifs, contribuant à une stagnation de la productivité.

La règle budgétaire introduite au début des années 2000, fondée sur un prix de référence prudent du pétrole, est progressivement vidée de sa substance par le recours extrabudgétaire au Fonds de régulation des recettes. La politique monétaire reste passive dans un contexte de surliquidité bancaire.

Le retour des rigidités structurelles

Les subventions généralisées et les contrôles administratifs des prix sont réintroduits. Le rôle de l’État dans la production et l’investissement se renforce, tandis que le secteur privé est marginalisé par un environnement peu incitatif — notamment la règle 51/49.

L’Accord d’association avec l’Union européenne, appliqué à partir de 2005, ne produit pas les effets de transformation attendus. En l’absence de réformes complémentaires, l’ouverture commerciale se traduit par une hausse des importations et une désindustrialisation relative, sans diversification des exportations.

Le contre-choc de 2014 : un ajustement partiel

Face à la chute des prix du pétrole, les autorités optent pour une stratégie d’ajustement partielle. La réponse repose principalement sur la dépréciation du taux de change et le financement du choc par les réserves, plutôt que sur un programme crédible de stabilisation.

Cette stratégie permet d’amortir temporairement l’impact du choc, mais au prix d’une érosion rapide des marges financières et d’un affaiblissement des fondamentaux macroéconomiques. Les réserves de change chutent rapidement, réduisant la capacité d’absorption de chocs futurs.

À partir de 2016, confrontées à la forte baisse des réserves, les autorités annoncent un virage vers l’assainissement budgétaire dans le cadre d’un Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT), accompagné de projets de réformes structurelles. Toutefois, dès la mi-2017, face au ralentissement de la croissance et à la montée du chômage, la stratégie est profondément modifiée.

Les autorités abandonnent le CBMT, refusent tout recours à l’endettement extérieur, ralentissent la dépréciation du dinar et modifient la loi sur la monnaie et le crédit pour mobiliser le financement monétaire direct auprès de la Banque d’Algérie. L’objectif affiché : relancer la croissance par la dépense publique à court terme, en repoussant l’assainissement budgétaire. Ces mesures accroissent les distorsions et renforcent les rigidités structurelles à la veille de la crise de 2020.

À partir de 2016, confrontées à la baisse des réserves, les autorités annoncent un virage vers l’assainissement budgétaire. Mais dès mi-2017, la stratégie est abandonnée. Elles modifient la loi sur la monnaie et le crédit pour mobiliser le financement monétaire direct auprès de la Banque d’Algérie, durcissent les restrictions aux importations et reviennent explicitement à une stratégie de substitution des importations.

2020-2025 : chocs successifs et persistance de la gestion administrative

Les nouvelles autorités héritent d’une économie fragilisée par près de deux décennies de recul réformateur. À la veille de la pandémie, les déséquilibres sont majeurs : forte dépendance aux hydrocarbures, productivité stagnante, érosion des réserves, crédibilité réduite des instruments de politique économique.

Le choc combiné de 2020 — effondrement des prix du pétrole et crise sanitaire — met brutalement en évidence ces fragilités. La réponse s’inscrit dans une logique défensive : préservation de la stabilité sociale et contrôle administratif plutôt qu’ajustement ordonné et réformes structurelles.

Les remontées des prix du pétrole en 2021 et 2022 offrent un répit financier temporaire. Mais ces gains conjoncturels ne sont pas mis à profit pour engager une réorientation stratégique. Les rigidités héritées restent intactes, les réformes annoncées demeurent fragmentaires.

À partir de 2023-2025, le contexte pétrolier redevient moins favorable. La gestion économique s’inscrit dans la continuité plutôt que dans la rupture. Malgré quelques améliorations temporaires, le potentiel de croissance demeure faible et la vulnérabilité aux chocs toujours élevée.

Les trois piliers de la distorsion administrative

Le recours à l’ajustement par les quantités s’inscrit dans une trajectoire amorcée au début des années 2000. Cette inflexion est intervenue alors même que l’abondance de ressources aurait permis d’engager une seconde génération de réformes. Au lieu de cela, les mécanismes administratifs ont été renforcés — avec des conséquences lourdes sur les performances économiques.

Premier pilier : les contrôles des importations

Licences, quotas, interdictions ciblées et approbations discrétionnaires ont été utilisés pour contenir le déficit courant. Ce sont des instruments de compression, non de compétitivité. L’ajustement externe s’opère par pénuries, ruptures d’approvisionnement et contraction de la demande, avec des effets négatifs sur l’investissement, les chaînes de production et le potentiel de croissance.

Deuxième pilier : le rationnement des devises

L’allocation des devises par listes de priorités neutralise le taux de change comme variable d’ajustement. Fin 2025, l’écart entre le taux officiel (≈ 151 DZD/EUR) et le taux parallèle (≈ 280 DZD/EUR) dépasse 100 %. Cette prime crée de fortes incitations à la surfacturation, à l’arbitrage réglementaire et à la fuite de capitaux, tout en alimentant l’économie duale.

Troisième pilier : le contrôle des prix et les subventions

Le plafonnement des prix, notamment sur l’énergie et les produits de base, masque les tensions inflationnistes et crée des passifs budgétaires implicites. Il décourage l’investissement productif, pénalise les producteurs locaux et retarde la transformation des subventions en dispositifs ciblés — plus efficaces socialement et soutenables budgétairement.

Le prix à payer : chiffrer les coûts de la gestion administrée

À l’exception de la courte période 1994-1999, l’économie algérienne a été durablement administrée. Si ce modèle a parfois permis d’atténuer temporairement les tensions sociales, il a engendré sur le long terme des coûts macroéconomiques élevés et cumulatifs. Ces coûts se sont reproduits de manière cyclique, indépendamment du niveau de la rente pétrolière.

À partir de données couvrant la période 2000-2025, cette analyse propose une évaluation des coûts associés à la persistance du régime de gestion administrative. Les résultats doivent être interprétés comme des ordres de grandeur robustes permettant de quantifier le coût d’un modèle fondé sur le contrôle administratif.

Une perte de croissance estimée à 4 points par an

Depuis le contre-choc pétrolier de 2014, l’économie algérienne a subi une perte moyenne d’environ quatre points de croissance par an dans les secteurs hors hydrocarbures. La croissance hors hydrocarbures s’est établie autour de 3,5 % en moyenne, alors qu’elle aurait pu atteindre 7 à 7,5 % sans distorsions administratives persistantes.

Cette sous-performance ne reflète pas un manque de ressources, mais une inefficacité structurelle : mauvaise allocation du capital, faibles incitations à l’investissement privé, rigidités réglementaires, instabilité des règles du jeu.

Un manque à gagner fiscal de 12 points par an

La faiblesse de la croissance s’est traduite par une érosion durable de la capacité de mobilisation fiscale. Les estimations montrent une perte d’environ 12 points de croissance par an des recettes fiscales hors hydrocarbures. Le ratio recettes/PIB est resté cantonné autour de 10-11 % alors qu’il aurait pu atteindre 15-17 % dans un environnement plus dynamique.

Plus d’un million d’emplois non créés

Faute de croissance suffisante et de diversification productive, l’économie n’a pas créé les emplois nécessaires pour absorber la dynamique démographique. Les pertes de croissance estimées correspondent à plus d’un million d’emplois potentiels non créés sur une décennie — le coût social direct d’une croissance peu inclusive.

150 milliards de dollars de richesse nationale en moins

Alors que le PIB algérien est estimé à environ 270 milliards de dollars en 2025, les simulations suggèrent qu’il aurait pu se situer autour de 420 milliards de dollars en l’absence des pertes observées depuis 2014. La gestion administrative a durablement amputé le niveau de vie, réduit la base productive et restreint les marges de manœuvre budgétaires.

Une compétitivité externe durablement érodée

La persistance d’une gestion administrative du taux de change a engendré des pertes significatives de compétitivité. La surévaluation du taux de change réel est estimée entre 15 et 25 % sur la période 2000-2014, atteignant 20 à 30 % après le choc de 2014.

Cette surévaluation a pénalisé durablement les secteurs des biens échangeables, maintenant les exportations hors hydrocarbures à des niveaux structurellement faibles — moins de 5 % des exportations totales et moins de 2 % du PIB — malgré des décennies de stratégies de diversification.

L’absence d’un régime de change crédible a également favorisé l’essor du marché parallèle, avec une prime oscillant entre 30 et 50 %. Cette dualité a affaibli la transmission de la politique monétaire et renforcé l’informalité.

Cette surévaluation a pénalisé durablement les secteurs des biens échangeables hors hydrocarbures, en renchérissant les coûts domestiques exprimés en devises, en comprimant les marges à l’exportation et en réduisant l’attractivité de l’investissement productif. Les exportations hors hydrocarbures sont restées à des niveaux structurellement faibles — moins de 5 % des exportations totales et moins de 2 % du PIB — malgré des décennies de stratégies de diversification affichées.

Les pertes de compétitivité externe constituent ainsi le chaînon manquant reliant la gestion administrative aux contre-performances observées en matière de croissance, de recettes fiscales et d’emploi.

Inflation et perte de crédibilité monétaire

Les épisodes de financement monétaire, de contrôle des prix et de restrictions à l’importation ont contribué à un désancrage récurrent des anticipations inflationnistes. Si l’inflation a parfois été contenue artificiellement, elle a systématiquement resurgi lors des chocs négatifs, érodant le pouvoir d’achat et accentuant les inégalités.

Un coût social persistant

Malgré des dépenses sociales élevées, la pauvreté et la vulnérabilité demeurent, en raison d’un ciblage insuffisant et d’une faible création d’emplois productifs. L’érosion du pouvoir d’achat, particulièrement marquée lors des phases de choc, met en évidence la fragilité structurelle des ménages face à l’absence de mécanismes économiques générateurs de revenus durables.

Synthèse : les coûts macroéconomiques de la gestion administrative (2000-2025)

| Indicateur | Impact estimé |

|---|---|

| Perte de croissance hors hydrocarbures | ≈ 4 points/an depuis 2014 |

| Croissance effective vs potentielle | 3,5 % vs 7-7,5 % |

| Perte de recettes fiscales hors hydrocarbures | ≈ 12 points/an |

| Ratio recettes/PIB effectif vs potentiel | 10-11 % vs 15-17 % |

| Emplois non créés sur une décennie | > 1 million |

| PIB 2025 effectif vs potentiel | 270 Mds$ vs 420 Mds$ |

| Surévaluation du taux de change réel | 15-30 % selon les périodes |

| Prime du marché parallèle | 30-50 % (> 100 % en 2025) |

| Exportations hors hydrocarbures | < 5 % du total, < 2 % du PIB |

2026-2030 : trois scénarios pour l’économie algérienne

À l’horizon 2026-2030, le maintien du statu quo ferait peser des coûts croissants et cumulatifs, tout en réduisant progressivement les marges de manœuvre des autorités.

Coûts macroéconomiques

L’absence d’inflexion crédible prolongerait l’érosion des réserves de change, maintiendrait une inflation structurellement élevée et enfermerait la croissance dans un régime faible. Cette trajectoire accroîtrait mécaniquement la probabilité d’un ajustement externe brutal.

Coûts sociaux

L’inflation agirait comme un impôt régressif, pénalisant disproportionnellement les ménages à revenu fixe. La persistance de subventions généralisées continuerait de générer des inefficiences majeures. La montée de l’informalité et les tensions sur l’emploi nourriraient des risques pour la cohésion sociale.

Coûts institutionnels

Le statu quo se traduirait par une défiance croissante des agents économiques et une perte graduelle de crédibilité des politiques publiques. À mesure que les déséquilibres s’aggraveraient, l’espace de décision des autorités se rétrécirait, augmentant le risque d’un recours contraint à un financement extérieur d’urgence.

Scénario 1 : le statu quo prolongé

Ce scénario prolongerait les déséquilibres actuels : inflation persistante, baisse continue des réserves, maintien d’une prime de change élevée, croissance faible et vulnérabilité accrue. Le risque d’ajustement désordonné augmenterait progressivement.

Scénario 2 : l’ajustement forcé par la crise

Ce scénario serait déclenché par une crise : dévaluation brutale et non maîtrisée, choc inflationniste, tensions sur le système bancaire, récession à court terme. La probabilité d’un financement extérieur d’urgence serait élevée, dans des conditions potentiellement coûteuses.

Scénario 3 : l’ajustement piloté et anticipé

Ce scénario repose sur une rupture maîtrisée : réalignement progressif du taux de change tant que les réserves le permettent, réancrage budgétaire crédible (maîtrise des dépenses, ciblage des subventions, mobilisation des recettes non pétrolières), renforcement de l’indépendance de la banque centrale, réformes structurelles de seconde génération.

Ce scénario offrirait les meilleures perspectives de restauration de la crédibilité macroéconomique et de transition vers une croissance diversifiée et soutenable.

L’heure des choix : ajustement piloté ou ajustement subi

Le recours prolongé à la gestion administrative a pu créer une illusion de stabilité. Mais il a surtout déplacé l’ajustement vers l’avenir, en augmentant son coût. La gestion administrative n’est jamais gratuite : elle distord les prix, nourrit l’informalité, érode la crédibilité et réduit l’espace de décision.

La trajectoire actuelle n’est plus soutenable. Elle conduit à une érosion continue des marges de manœuvre, accroît la vulnérabilité externe et rend l’économie dépendante d’un environnement pétrolier par nature volatil. À mesure que les réserves diminuent et que l’inflation s’installe, le coût de l’inaction augmente tandis que les options se restreignent.

Deux voies se dessinent clairement. La première est celle de l’attentisme, qui repousse l’ajustement jusqu’à ce qu’il devienne contraint, désordonné et socialement coûteux. La seconde est celle d’un ajustement anticipé, graduel et maîtrisé, reposant sur un réancrage crédible des politiques macroéconomiques.

Le choix n’est donc pas entre ajustement et statu quo, mais entre un ajustement subi et un ajustement piloté. Plus ce choix sera différé, plus il sera coûteux. À l’inverse, une inflexion crédible et rapidement engagée permettrait à l’Algérie de transformer une phase de tensions en opportunité de transition vers un modèle économique plus résilient.

La question centrale n’est plus de savoir si l’ajustement aura lieu, mais s’il sera choisi et maîtrisé, ou subi dans l’urgence.

Laisser un commentaire